日蓮宗の宗祖・日蓮聖人の故事にちなんだ法要

『龍口法難会(りゅうこうほうなんえ)』。

仏教について知識の乏しいワタシは

毎年9月12日に

神奈川県藤沢市の龍口寺で開催されるこの法要のことを

全く知りませんでした。

龍口法難会は、

龍口寺で行われる年中行事の中でも

最大の法要だそう。

当日は全国から日蓮宗のお坊さんや信者さんが大勢訪れ、

お寺の周囲には屋台がたくさん出て、

さながらお祭りのような雰囲気になるそうです。

今年の初め頃に龍口法難会のことを教えていただき、

何ヶ月も前から藤沢駅近くのホテルを予約し

(多分帰宅困難になるため)

心待ちにしていた9月12日が明日に迫ってきた!

きっと当日は参拝者がたくさんで

お寺の写真を撮るのが難しいだろう、

ということで

ホテルを2泊分予約し、

藤沢に前日入りしましたよ!

(気合…笑

龍口寺は、

江ノ電の「江の島駅」から徒歩3分ほどの場所にあります。

早速お寺の様子を見に行ってみましょう!

・

・

・

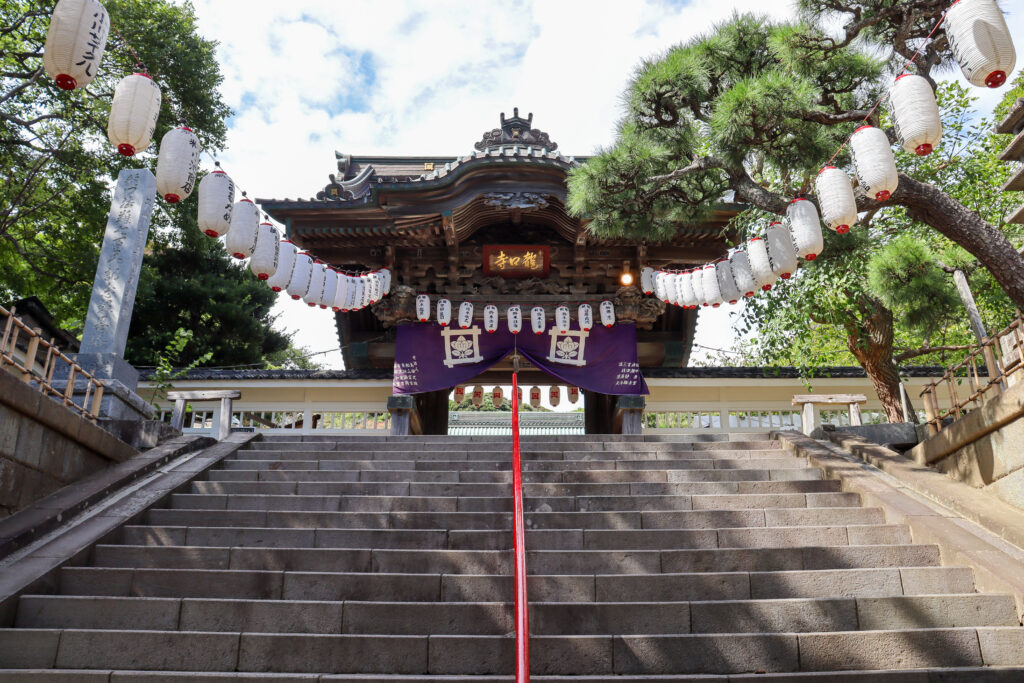

龍口寺の山門前に到着しました。

こちらの山門は、

「元治元年(1864年)に竣工した欅造り銅板葺の門」

とのこと。

「欅造り銅板葺の門」とはなんぞや?と調べてみたところ、

ケヤキの木を建材として使い、

屋根部分を銅板で覆った門のこと

だそうです。

ふむふむ。

今から160年以上も前に竣工した門なのですね。

歴史の重み。

心してくぐらなければ。

山門の先にあるこちらの立派なお堂が

大本堂です。

アップで一枚と、

引きの画も一枚。

大本堂は天保3年(1832年)に完成したのだそう。

山門と同じく、欅造り銅板葺の大本堂は

神奈川県を代表する木造大建築物として知られているそうですよ。

本堂内は撮影禁止の貼り紙があったため

カメラをしまい、参拝させていただきました。

明日はこちらの大本堂内にて行われる法要に参列する予定です。

(法要の様子は撮影しても良いのかな…?

龍口寺は、鎌倉時代の刑場跡地に造られたお寺です。

(刑場→罪人を処刑する場所)

仁王門の横には、

日蓮さんが首をはねられそうになった

刑場跡地もあります。

ここで斬首の難を逃れたという出来事が、

明日行われる龍口法難会の法要のはじまりなのだそう。

大本堂に向かって右手には

五重の塔があります。

石段をのぼって行くと姿を現す五重の塔。

石段の途中で後ろを振り返ってみると、

海と、遠くに灯台が見えました。

湘南らしい、とてもきれいな眺めです。

9月半ばですが、

本日の湘南地方の気温は35℃くらい。

五重の塔までのぼってくる間に

汗ダクになってしまいました。

真下から見上げてみる。

なんて美しい建築物なのでしょうか。

五重の塔が建てられたのは明治43年(1910年)とのことなので、

山門や大本堂と比べるとだいぶ新しいのですね。

龍口寺の五重の塔は、

「神奈川県唯一の本式木造五重塔」として

大本堂と共に「神奈川建築物百選」に選定されています。

・

・

・

五重の塔がある石段の上から

一旦大本堂まで戻り、

日蓮さんが幽閉されていたとされる御霊窟や、

手水舎、

鐘楼堂などを見学。

龍口寺の鐘楼堂は「延寿の鐘」といい、

一般の参拝客も撞いて良いそうですよ。

そして大本堂に向かって左手には、

仏舎利塔があります。

江の島駅から龍口寺へ向かってくる途中、

上の方にチラリと見えていた仏舎利塔。

こちらも見学しに行ってみましょう。

仏舎利塔へ向かう石段の麓には、

経八稲荷堂(きょうはちいなりどう)があります。

地元に古くから伝わるお稲荷様だそう。

日頃楽しく過ごせていることへの感謝を

心の中でお唱えし、参拝。

そしてまたもや汗ダクになりつつ

仏舎利塔を目指し石段をのぼる。

到着っと。

別角度からも一枚。

仏舎利塔とは、お釈迦様のご遺骨を納めた塔のことを言います。

青空に映える白亜の仏塔。

インドっぽい佇まいに感じます。

(インド、行ったことないけど)

仏舎利塔のある丘の上からも

湘南の海が見える。

暑いですが、通り抜ける風が心地よく、

しばらく海を眺めていたら汗が引いてきました。

今日下見に来てみて良かったなぁ。

きっと明日はこんなにゆっくり

境内を見学することはできないでしょう。

そういえば、今日の湘南エリアの天気予報は午後から小雨。

だったのですが、

夕方近くまでお天気がもってくれて、

なんなら青空の下で写真をたくさん撮影できました。

ありがたや。

ひとまず明日に備えてホテルに戻って休もうかな。

(人ごみ苦手できっと明日はとても疲れるから)

それではまた明日…。