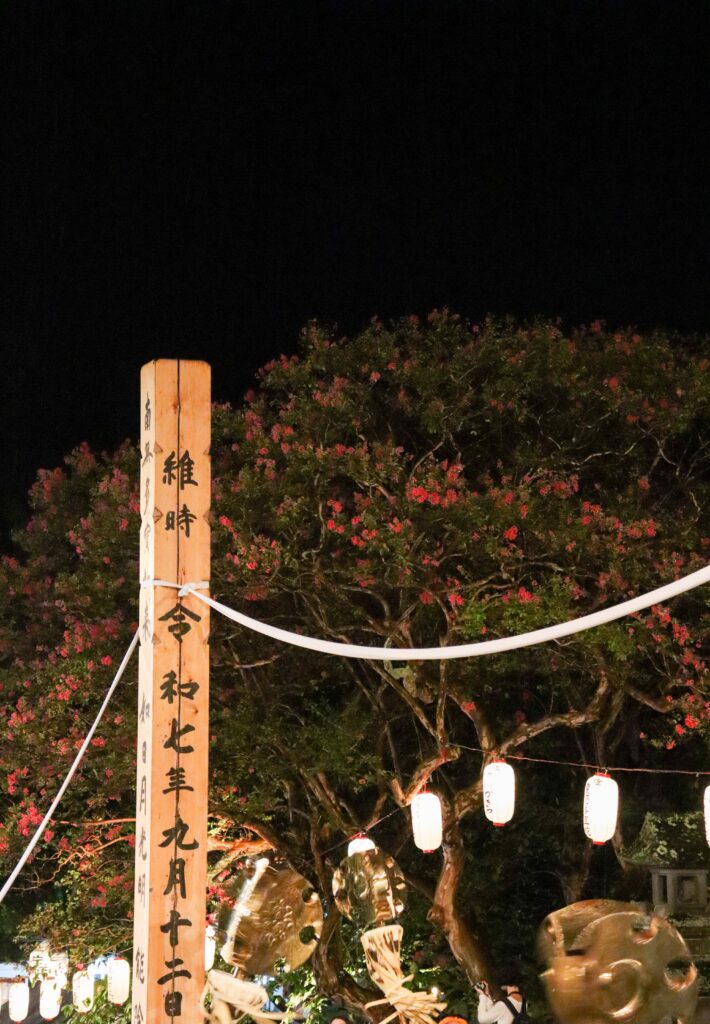

9月12日。

本日はいよいよ龍口法難会開催の日です。

法要は夕方からなので、

その前にちょっとだけ他のお寺を散策。

・

・

・

やって来たのは鎌倉最古のお寺「杉本寺」です。

鎌倉駅からバスで数分の場所にある杉本寺。

鎌倉最古のお寺というだけではなく、

美しい苔の石段を見られることでも

知られているお寺さんです。

近くには竹林が有名な「報国寺」や、

杉本寺と同じく苔の石段を見られる「妙法寺」など

素敵なお寺をハシゴできるエリアとあり、

駅から少し離れてはいますが

平日でもわりかし観光客の姿を見かけます。

竹林の報国寺は海外からの観光客で大賑わいですが、

こちら、杉本寺は混雑が少なく

心静かに参拝できます◎

山門をくぐったら目の前に苔の石段が。

美しい!

苔の石段に向かって左手の階段をのぼって行くと、

頂上からは石段と山門を見渡せます。

くるりと振り向いたところにあるのが本堂。

見るからに歴史ある佇まいですね。

杉本寺は天平6年(734年)に創建されたお寺だそう。

天平6年って、今から1300年近く前!

天平って、何時代だったっけ?

奈良時代か。

奈良時代…。

もうはるか昔すぎて考古学の世界です(ワタシ的には)。

そんなに長い間、茅葺屋根の本堂が

こんなにきれいに維持されているなんて、

すごいことだなぁ。

ゆっくりと境内を散策させていただき、

ここまで来たのなら、と

報国寺もチラ見して行くことにしました。

杉本寺から報国寺までは徒歩数分。

二度目の訪問です。

今日は観光客が少なめみたい。

雨模様だしね。

と思っていたら、

本堂の前には外国人10数名のグループがいました。

やはり有名どころ。

竹林は相変わらず素晴らしかったですが、

もう少し太陽の光が欲しかった…!

竹林の間から差す陽の光はとてもきれいですものね。

さて、

それではそろそろ龍口寺へ向かおうかな。

・

・

・

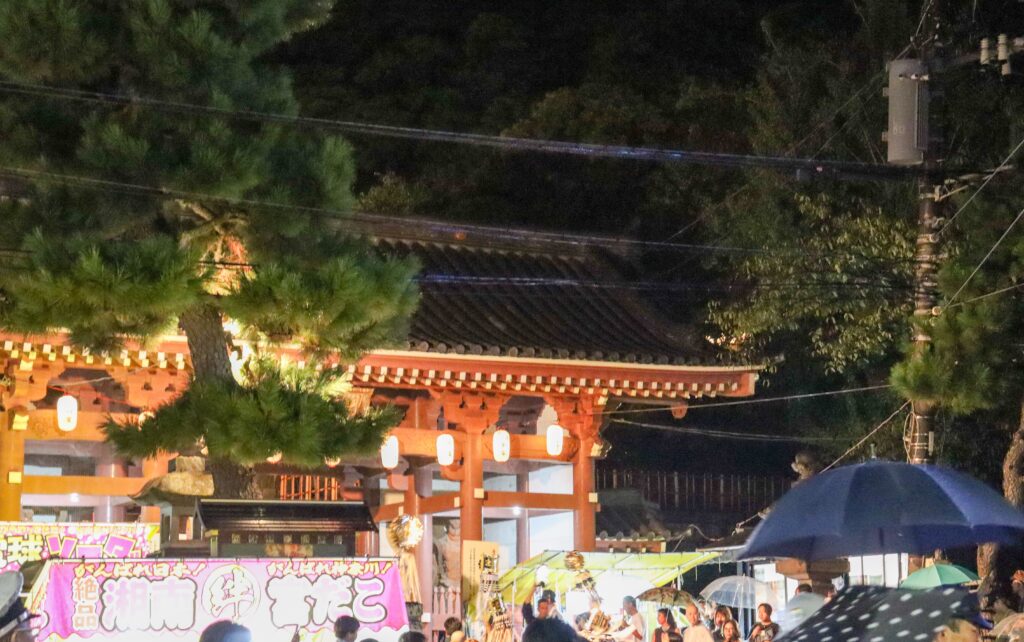

昨日に続き江の島駅で下車し、

龍口寺の目の前を走る江ノ電をパシャリ。

江ノ電が走る風景。

素敵やなぁ。

龍口寺の様子はというと、

もうこれはお祭りだ。

境内は昨日とは比べ物にならないくらい混雑し、

浴衣を着た女の子たちもたくさんいて華やかな雰囲気です。

あまりにも人が多すぎて

写真を撮るどころではなく、

チョコバナナをズームで撮ってみたり、

お祭りの時くらいしかお目にかからない

ラムネを飲んでみたり、

境内のすみっこに座って

賑わう様子を眺めてみたり。

そうこうしているうちに

法要開始の時刻が近付いてきました。

早めに本堂へ入ったのが功を奏し、

ベストポジションを確保できましたよ~!

法要が始まる前に

鎌倉 薬王寺ご住職による

説法を拝聴できるとのこと。

う~ん、

写真撮りたい…!

撮ってもいいかな?

とソワソワしていると、

ワタシの隣に若いお坊さんがいらっしゃったので

「写真、撮っても良いでしょうか…?」

と思い切って聞いてみる。

すると若きお坊さん、

「動き回ったりせず静かに撮影する分には大丈夫ですよ。

もし何か言われたら、許可をとってあります

と言ってもらってOKです。」

と、爽やかな笑顔で許可してくださいました。

日蓮宗のお坊さん、ステキや~ん!

しめしめ、

これで小心者のワタシも堂々とカメラを構えられるぞ!

ズームレンズに付け替えたりしつつ

いそいそと待っていると

ついに薬王寺和尚様がお出ましに!

ここから30分ほど、

薬王寺和尚様による説法がスタートします。

内容は、

文永8年(1271年)9月12日に

日蓮さんの身の上に起こった出来事について。

和尚様が一人何役もこなしつつ、

龍口法難について知識のない人でも理解しやすいよう、

迫力の語り口で説法されました。

その様子がコチラ。

↓

お坊さんの説法や法話って、

途中で飽きてきたり

眠くなったりすることが多いじゃないですか。

ですが本日この30分間、

その場にいた誰もがきっと心を鷲掴みにされ、

眠っている人は一人もいなかったと思います。

ワタシは仏教や日蓮さんについての知識が乏しく

自分の言葉で書くことが難しいため、

和尚様が語られた内容をかいつまんで記しますね。

*

*

*

鎌倉時代後期、内乱や飢餓、疫病の蔓延など

さまざまな脅威に直面していた日本国。

日蓮聖人はそんな状況を憂い、法華経の教えを広め

民衆の救済を実現するべく活動していました。

その動きを当時の幕府は政策への中傷であるとし、

日蓮聖人を斬首の刑に処すべく

鎌倉松葉谷の草庵から龍口の処刑場へと連行します。

はだか馬に乗せられ龍口へと向かっている道中、

「桟敷の尼」が日蓮聖人にお餅をご供養しようとしたところ、

誤って供物であるお餅を地面に落としてしまいます。

日蓮聖人は砂まみれになったそのお餅を拾い上げ、

「なんとおいしそうな牡丹餅じゃ」

とおっしゃり、召し上がったそうです。

(これが、縁起物として龍口法難会の後に参拝者に配られる

黒胡麻の牡丹餅の由来だそう)

その後、龍口にていよいよ首を切られそうになったその時

役人が構えた刀に江の島の方角から不思議な光の玉が飛んできて

役人は驚いて逃げ去り、処刑は中止となったのです。

龍口の刑場で処刑が中止となったのは、

後にも先にも日蓮聖人ただ一人。

この出来事を「龍口法難」と呼び、

日蓮聖人が受けた法難を後世に伝えるため

龍口法難会という法要が行われるようになりました。

ちなみに、縁起物の牡丹餅については

「桟敷の尼が鍋ぶたにのせた黒胡麻の牡丹餅をご供養した」

など諸説ありますが、

龍口寺では「砂まみれになったお餅」と伝えられているそうです。

法要後に配られる牡丹餅は

「首つなぎの牡丹餅」「難除けの牡丹餅」と呼ばれ

災難除けのご利益があるとされており、

龍口法難会に参列したみなさんが

是非とも手に入れて帰りたいと願っているものです。

*

*

*

ワタシも無事、牡丹餅をゲット。

龍口法難についての細かいディテールが気になる方は

龍口寺のHPや日蓮宗のサイトをのぞいてみてくださいね。

・

・

・

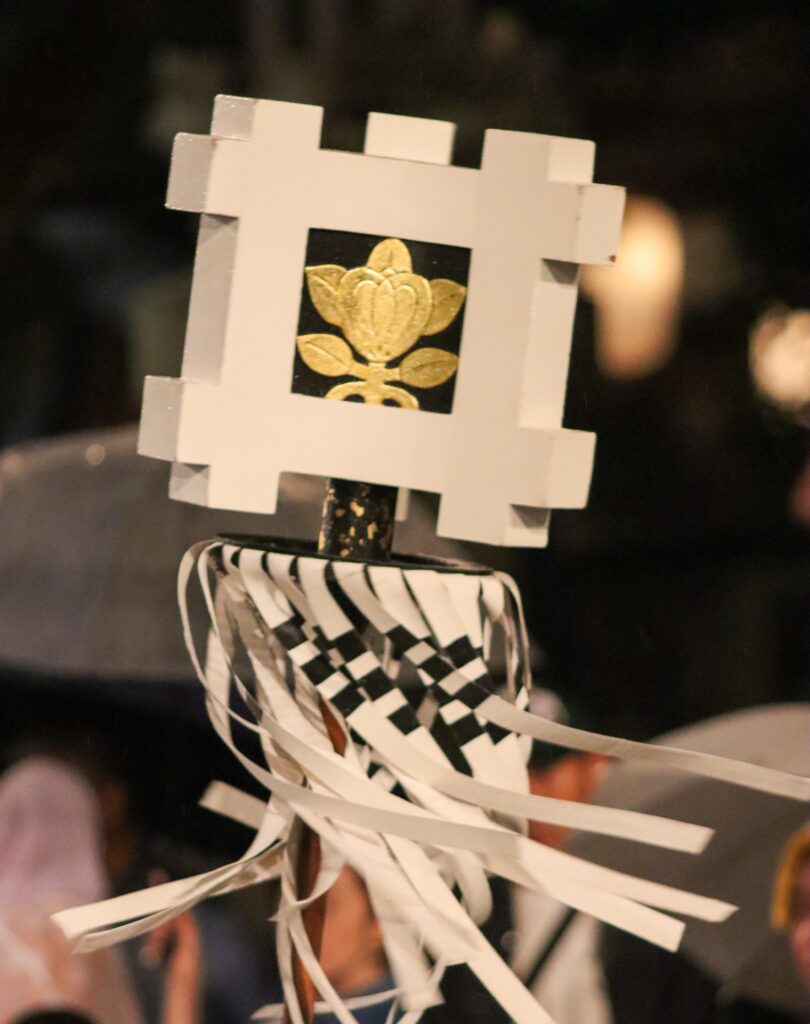

法要が終了したあとは、

各地から集まった方々から万灯が奉安されます。

1時間以上にも及ぶ万灯行列。

こちらも迫力満点で、見応えがありました。

龍口法難会の法要は

17:45~と23:45~の二度に渡り行われます。

23:45~の法要にも参列したかったのですが、

帰宅難民になること確実だったため断念いたしました。

(江ノ電、終電が早いのです…!)

日本人の約半数は「無宗教」と言われていますが、

古来信仰されてきた仏教に

「ちょっとだけでも触れてみよう」と思った時、

龍口法難会のような盛大な法要に参加してみるのは

とてもオススメだなぁと感じた次第です。